因为需要 所以坚守 ——记九团十六连乡村医生李翔

【乡村医生系列故事】因为需要 所以坚守 ——记九团十六连乡村医生李翔

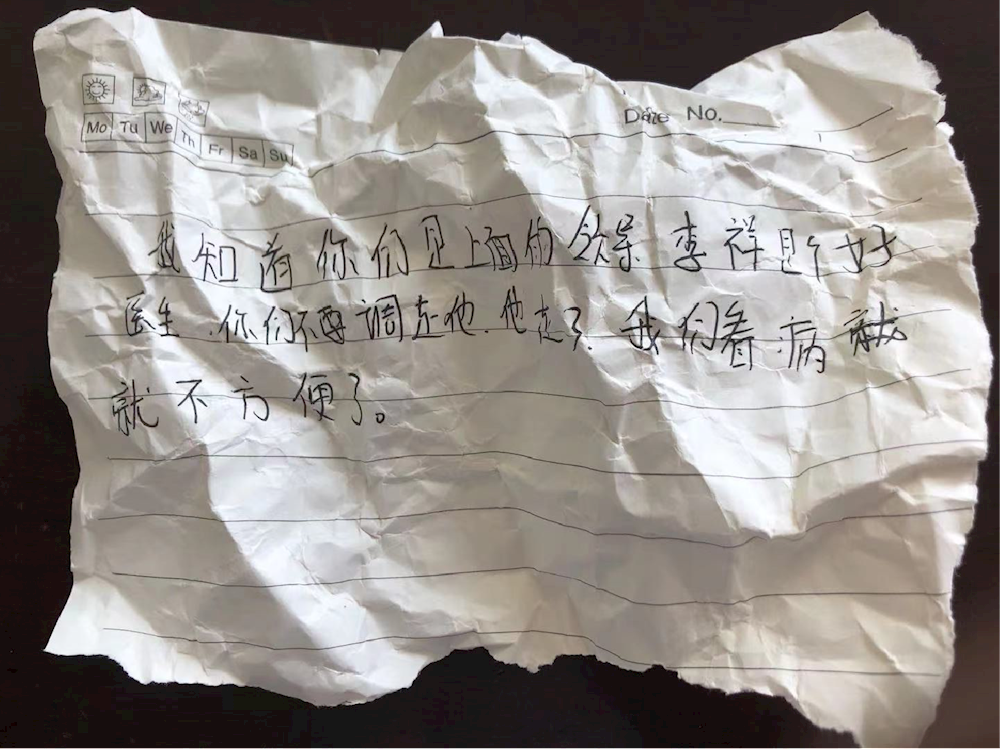

“我知道你们是上面的领导,李翔是个好医生,你们不要调走他,他走了,我们看病就不方便了”。我们去采访李翔时,住在当地的老奶奶将写了字的纸条塞到我们手里。

害怕李翔被调走,是当地百姓最担心的事,每次有人到李翔这里,他们总会第一时间赶来“打探消息”,李翔是当地老百姓离不开的人。至今连队上有50多名老人,只因有李翔做安心的医疗保障,他们拒绝跟儿女去环境更好的团场生活,是什么让李翔成为了老百姓离不开的人?

小药箱,大事业:只因老百姓需要,扎根乡村24载

说起李翔,当地没有人不知晓他,今年52岁的他,个子不高,皮肤有些黝黑,格外引人注目的是他一双粗糙的手,手上甚至长满了老茧。

1997年,李翔响应国家号召,带着妻子和5岁的儿子,从九州腹地、十省通衢河南到达西北边陲城市支援边疆。他所到达的地方是阿拉尔市九团16连。

“河南当时已经住的是砖瓦房了,看到这里还是土块房,大家穿的是各种颜色补丁的衣服,看到眼前的荒凉景象,我当时想的是回去”,李翔说。

但当得知连队没有卫生员,老百姓要走20多公里才能看上病时,李翔的心一下子软了,他决定留在这里,当一名乡村医生,这一决定,就是24年的坚守。

“大医院都说救不活了,是李医生救下了我。”78岁的王奶奶直夸李翔医术高。10多年前,王奶奶突发急病,病情凶险,到处寻医后,仍束手无策。家属把老人接回来后,李翔凭着对老人身体状况的了解,经过仔细检查和详细询问,发现王奶奶发病的原因是误服过量药物。找到病因,马上对症治疗,李翔守了3天,吃饭睡觉都没离开,王奶奶奇迹般活过来了。

咣咣咣,咣咣咣,“快,李医生,我家孩子眼睛又上翻,抽搐了,快救救他”,凌晨4点,安安妈妈急促的敲门声和带着哭腔的叫喊声打破了深夜的寂静,李翔立马背上医药箱,往小安安家方向奔跑。小安安是连队上体质较弱的孩子,基本每个月都会出现半夜发烧,高热痉挛。正是有李翔每次及时专业的治疗,小安安才一次次转危为安,度过劫难,平平安安长大成人。现已成年的安安每次见到李翔,都会亲切的到他身边,诉说小时候的事情,感谢李翔。

李翔从不离身的小药箱是他的全部家当,这个已经使用了10余年的小药箱,因为使用频繁,已经缝补过无数次,出诊找不到针线缝补的时候,李翔就用白胶带迅速粘起来,接着使用。

像这样半夜出诊救治病人的事情,李翔已经记不清有多少次了。这些年,李翔在公共卫生服务和健康扶贫的路上越来越忙,儿童、孕产妇、老年人、高血压患者等重点人群健康管理14大项公共卫生服务,都是他的“心头事”。农忙时,老百姓一大早就出门干活,晚上才回到家,他就“错时出诊”,忙到晚上12点多回家是常事。

小事件,大爱心:放弃更好的发展机会,只为坚守初心

“李医生来啦!快进屋”,71岁的陈大爷热情地把李翔迎进门。打开医药箱,拿出血压计、听诊器,量血压、听心脏,李翔娴熟地为陈大爷完成了身体检查。“大叔,血压控制的还可以,一定要按时吃药。这个降压药是免费送您的,吃完那瓶再吃这个。”李翔拿着药盒仔细叮嘱道。

“好哦,好哦,你最关心我的身体了”,陈大爷连声答应。话音未落,老人拿出手机指着照片给李翔说,“你看,这是我的大孙子,考上重点大学啦。”此刻,李翔又陪着老人聊起家常、畅享天伦之乐。

作为乡村医生,李翔说,他的职责不仅是治病,更多的是防病、管病。9团16连是一师9团最远的连队,村里大多是留守老人,慢病多,行动不便,李翔就定期给他们巡诊,跟他们聊家常,治愈病痛的同时,给予他们心灵上最大的安慰。

“李翔是个大好人!我两个儿子都不在家,他随喊随到。即便半夜给他打电话,他也会给我送药来”,握着李翔的手,陈大爷赞不绝口。

在得到越来越多的老百姓的肯定后,邀请李翔去环境更好、待遇更高的地方工作的机会也是数不胜数,但每次他们得到的都是李翔的婉拒。“我走了,连队上病人看病怎么办,我放心不下他们”,李翔说。

24年来,随之我们国家的日益强大、乡村医疗卫生事业基础设施也有了很大的变化。李翔所在的9团16连卫生室,由原来一间30平方、设备简陋,连简单外伤都处理不了的土块房,变成了现如今80多平方,拥有观察室、诊断室等以及基本诊疗设施合理配置的砖瓦房。无论环境怎么变化,李翔服务百姓的初心未曾改变,“有事打电话,24小时服务”,卫生室大门上贴着的醒目话语,便是最直接的印证。

苦练本领,只为更好的服务百姓

“我出生于农民家庭,深知农民生活的困苦。”这是李翔常说的一句话。也正是这样的想法,促使他在九团16连,为当地老百姓无怨无悔的奉献着。

今年5月,张大姐在棉花地里拔草,由于用力过猛,导致肩关节脱位,赶到现场后,李翔用最快的速度采取足登复位法为她复位还原。除了像这样,用西医技术治愈病人外,李翔也不断学习用中医技术治疗病人。

他多次自费到大医院进修学习,自学了中医针灸、拔罐技术,不断拓宽服务技能,工作中他应用所学的针灸拔罐和火针技术治疗面神经炎和带状疱疹,取得了良好的疗效,得到了职工患者的一致好评。

去年春节前夕,九团15连的一位年轻人,陪妈妈到李翔这里拿药,细心的李翔看到他面部眼睛有点斜,嘴巴有点歪,他初步判定年轻人可能患有面神经炎,在仔细询问核对了他的情况后,李翔通过针灸技术结合基础常规治疗,为他治愈了疾病,12天后,他面部恢复正常。

“中医治疗业务的开展,可以较大程度减轻患者的经济负担,原来必须到大医院救治的疾病,现在只需要很低的费用就可以治愈。我现在就是想着怎么样让老百姓少花钱,看好病”,李翔说。

舍小家,为大家

“老王啊,您最近血压控制的怎么样,降压药按时吃了没有,你今天要到卫生室来,我再给你看看......”

“我地里的草都除不完,哪有时间去你那看病,等有时间再说吧。”

挂掉电话,李翔再次背起药箱来到老王的棉花地头,给他现场测量血压,送上药品,嘱咐用药时间和注意事项,考虑到老王家境贫困,只有一个人劳作,刚准备离开的李翔,放下药箱,又跟老王一起在地里除起了草......

“他们都是基层老百姓,健康意识比较薄弱,忙地里的农活,不愿意花时间去看病,那只有我去地里一边给他们看病,一边帮他们干农活,这样老百姓看病干活两不误,时间长了,我也成为农活高手了”,李翔憨厚的笑着说,这也正是他手上长满老茧的原因。

李翔的爱人也是九团16连的一名承包户,“农忙的时候,他没给我帮一点忙,却背着药箱到处帮别人干活”,妻子埋怨道。

有件事李翔至今想起来,都觉的亏欠孩子,心里很难受。2012年,6岁的女儿过六一儿童节,知道爸爸忙,懂事的女儿提前几天就跟爸爸拉钩约定,让爸爸去看自己精心准备的节目表演。儿童节当天,兴奋不已的女儿,一直在心里默默等着爸爸,但直到结束,却没能盼来自己的爸爸。原来,提前已经答应好女儿的李翔,因为忙病人忘记了和女儿的约定。

行医24年来,李翔的妻子一个人承担着地里的农活和照顾老人孩子的家庭重任。每当妻子看到李翔完成一天工作,拖着疲惫的身体回到家的时候,心里充满埋怨的妻子又开始心疼起丈夫,心疼他不按时吃饭,心疼他不知疲倦的工作......

小医生,大贡献:收获肯定,成为老百姓离不开的人

“李医生,我吃了你开的药,病好了”,这是李翔最高兴、最幸福的时刻,24年来,他真情的坚守换来了老百姓满满的认可和感谢。

李翔在的卫生室经常会收到连队上叔叔阿姨偷偷放下的自家种的蔬菜水果、自家喂养的鸡和鸭,他们用最朴实的方式表达着对李翔的感谢。

24年来,240000余次的走访入户,3万余人次的送医送药,10万余人次的接诊服务.....李翔跑遍了连队每一条小道,对连队1000多名常住人口的健康情况了如指掌,他成为了当地老百姓最信任和离不开的“家庭医生”。

李翔记录的本子上,密密麻麻的记录着每一位职工的情况,24年来,李翔记不清用坏了多少个药箱,磨坏了多少双鞋子,记不清有多少次半夜起来为老百姓出诊,但是很清楚的记得哪位老百姓有高血压、心脏病,哪位老百姓需要定期随访,哪位老百姓家里比较贫困。

“李翔在老百姓中口碑非常好,已连续多年获得先进工作者荣誉称号,尤其是抗击新冠肺炎疫情和家庭医生开展以来,他不惧危险,走家串户,为老百姓讲解防疫知识,为他们送医送药......为全连队人民的身体健康保驾护航”,九团医院党支部书记申光军介绍说。

“我会一直坚守乡村医生的使命,一直干到干不动为止”,李翔说。受他的影响,他的儿子现也成为了一名医生,在平凡的岗位上,继续传承父亲的初心,敬佑生命、治病救人。

没有华丽的外表,只有用实际行动诠释的朴实奉献;没有庄严的承诺,只有用责任践行的医者执着;没有惊天动地、催人泪下的壮举,只有默默扎根、24载基层的坚守.....无论寒冬酷暑,不分白天黑夜,穿行在连队田野,奔走于连队人家,随叫随到,用一片赤忱、一份辛劳严守基层疾病预防的第一道防线,李翔是阿拉尔市九团16连当之无愧的“守护神”、“贴心管家”、“药箱医生”。

(张芳)

用户登录

还没有账号?

立即注册